‘송곳’ 제작진이 지치지 않기를 간절히 바라는 이유

[엔터미디어=김교석의 어쩌다 네가] 드라마 <송곳>은 절대로 <미생>이 될 수 없다. 안타깝지만 이것이 <송곳>의 현실이다. 최규석 작가의 동명 웹툰을 원작으로 제작된 드라마 <송곳>은 2000년대 초반을 배경으로 어느 외국계 대형마트의 한 지점에서 벌어지는 노동조합 활동을 다룬다. 웹툰을 원작으로 삼은 데다 기존 드라마들과 달리 무거운 현실을 주제로 삼았다는 점에서 동명 웹툰을 원작삼아 세상을 떠들썩하게 만든 드라마 <미생>과 비교된다.

두 드라마 모두 매우 높은 완성도를 보여준다. <미생>과 <송곳>을 보면 웹툰의 컷을 현실화하고 드라마로 구성하는 방식과 노하우는 이제 완성된 수준이라고 할 수 있다. 특히 만화를 3차원 극으로 구현해내면서 아무런 정서적, 물리적 손실 없이 오히려 훨씬 더 와 닿는 정서를 불어넣는다. 웹툰의 특징적인 컷이나(예를 들어 국군병원 야외벤치 장면), 웹툰 주인공의 표정과 감정을 싱크로율 수준을 넘어서 더 생생하게 재현한다. 그래서 웹툰을 본 시청자들 입장에선 어떻게 재현될까 보는 재미가 있고, 웹툰을 안 본 시청자들은 매우 높은 수준의 긴장과 몰입을 느낄 수 있다.

그런데 두 드라마 사이에는 결정적인 차이가 있다. 바로 ‘판타지’다. <미생>의 시청자들은 자신이 미생이 아니거나 <미생>의 배경과 거리가 멀어도 자기 이야기라며 감정몰입을 했다. 장그래의 성장을 위안과 희망의 판타지로 해석했다. 그 반대로 사실상 대부분의 시청자들이 노동자지만 <송곳>은 정작 자기 이야기는 아니라고 생각한다. 둘 다 구질구질하거나 보통 사는 사람들의 힘겨운 이야기를 더 끄집어내고 파고들지만 <미생>의 배경부터 깔린 판타지가 <송곳>엔 없다. 흥행 성적이 나뉘는 갈림길이다.

<미생>이 사회현상이 될 수 있었던 건 비정규직을 양산한 사회와 취업이 어려운 청춘들의 이야기가 핍진해서가 아니라 ‘성공 판타지’를 촘촘하게 그려냈기 때문이다. <미생>은 비정규직 장그래의 이야기 이전에 배경부터 취준생들이 꿈에도 그리는 서울 시내의 대형 빌딩의 무역상사다. 즉, 대기업 화이트칼라다. 장그래 자체도 학벌을 뛰어넘는 능력을 갖고 있고, 역시나 ‘만화적인 선배’를 운 좋게 만난다. 회사안팎의 러브라인도 무지막지하다. 웹툰과 드라마 전반에 현실적인 디테일들이 수 놓여 있지만 요르단에서 펼친 활극 엔딩은 희망의 판타지의 은유로 볼 수 있다.

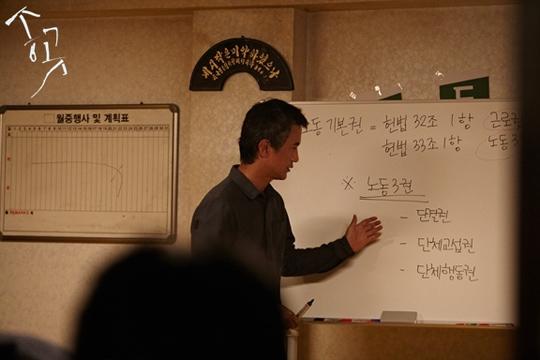

그런데 본격 노동조합 드라마 <송곳>은 마트 뒷방과 공장, 허름한 노무사 사무실이 배경이다. 엄연한 직장이긴 하지만 청춘들이 꿈꾸는 직업은 아니다. 빨간 조끼를 입고, 텐트에서 농성을 하고, 낮에는 피켓을 들고 밤에는 노동법을 공부하고 투쟁하는 현장은 드라마나 판타지가 아니라 뉴스 속 세상이다. 그 화면 속에 들어가기를 무진장 꺼려한다.

드라마 <송곳>은 그런 뉴스 속 화면을 감추거나 연성화하지 않는다. 드라마 속 수많은 대사에서 나타나는 것처럼 ‘노조’와 ‘투쟁’에 대해 기본적으로 거리감을 느끼는 시청자들에게 ‘노동조합’을 마주하도록 한다. 세상은 완벽하지 않다. 그냥 두면 모래알처럼 쓸려나갈 텐데 송곳처럼 못 참고 튀어나와 앞장서다 부러지는 이야기를 한다. 왠지 외면해야 편하게 살 것 같은데 공부도 조금은 필요하고, 복불복이 예능의 신성불가침이 된 상황에서 연대의 어려움을 이야기한다.

한마디로 모난 돌, 좋은 게 좋은 건 데 굳이 어려운 길을 가는 사람들의 이야기를 드라마로까지 봐야 한다. 약자를 보호하기 위한 활약도 보기 좋고 악랄한 악당은 따로 있어서 편을 들긴 쉽지만 자꾸 보고 있기는 쉽지 않다. 웹툰도 그렇고 드라마도 샴페인이 터지는 희망을 노래하지 않는다. 권선징악도, 알렉산더 왕처럼 한칼에 꼬인 실타래를 풀어줄 영웅의 등장도 없다. 본능적으로 꺼려지고 자기 앞에 놓일 작은 이익 앞에 쉽게 등을 돌리는 사람들을 모으는 것부터 부당하다는 것을 알리고 나서는 데까지 지난하고 어려운 현실이 펼쳐진다.

물론 드라마는 원작이 가진 힘과 정서를 최대한 복원하면서도 그보다 조금 더 부드러워지고자 코믹한 요소들과 장치를 더 했다. 고구신(안내상)의 친구로 실제 안내상의 절친인 우현이 등장해 골룸 닮았다는 소리를 듣는다거나 유일하게 웹툰과는 전혀 다른 엉뚱한 캐릭터를 부여받은 문소진(김가은)의 활약이 대표적이다. 보다 유머러스하게 만들어 분위기를 밝게 하려고 노력한다. 하지만 이것으로 시청자들을 유혹할 거리를 마련했다고 보긴 어렵다.

기본적으로 <송곳>은 노조에 대한 인식 전환의 계기가 되길 바라는 드라마다. 그런데 지금의 시청률은 푸르미 직원의 절대다수가 거절하는 노조가입 신청서를 들고 있는 것과 마찬가지 상황이다. <송곳>이 수준 높은 연출이 돋보이고 많은 사람들이 보고 느끼면 좋을 내용이지만 흥행이 어려운 이유다.

<송곳>이 진짜 좋은 드라마인데 많은 사람들이 보지 않는다고 탓하고 답답해하는 것 또한 드라마 대사처럼 ‘반장병’이다. 한 번에 되는 건 없다. <미생>의 판타지는 위로를 할 수는 있지만 현실을 바꿀 순 없다. 지리멸렬해도, 오래 걸리고 힘들고 복잡해도, <송곳>은 세상을 조금 더 살만하게 바꿀 수 있는 이야기다.

노동조합 드라마가 이 땅에 선보였다. “끝은 봐야죠. 뭐가 됐든.” 소진의 이 대사처럼 더 많은 송곳들이 꿈틀거릴 수 있도록 지치지 않았으면 좋겠다.

칼럼니스트 김교석 mcwivern@naver.com

[사진=JTBC]

저작권자 ⓒ '대중문화컨텐츠 전문가그룹' 엔터미디어(www.entermedia.co.kr), 무단전재 및 재배포금지