디즈니플러스와 넷플릭스의 경쟁은 K콘텐츠에 어떤 영향을 미칠까

[엔터미디어=정덕현의 네모난 세상] 디즈니플러스가 서비스를 시작했다. 그간 한국은 물론이고 글로벌 OTT 시장에서 최강자로 군림하며 막강한 영향력을 발휘하고 있는 넷플릭스의 독주에 과연 디즈니플러스는 제동을 걸 수 있을까. 글로벌 OTT 업계의 두 공룡이 대결구도에 서면서 전운이 감돌고 있다.

물론 전쟁은 이미 2019년 11월 디즈니플러스가 미국, 캐나다, 네덜란드에서 정식 서비스를 오픈하면서 시작된 거나 마찬가지다. 지난 5월 디즈니플러스는 구독자 1억360만 명을 돌파했다는 발표를 내놨다. 물론 이 수치는 넷플릭스의 구독자 수 2억7천만 명에 비해 반수도 되지 않는 것이지만, 단 1년 6개월 만에 이룬 수치라는 점에서 10년에 걸쳐 구독자를 확보한 넷플릭스를 긴장하게 만들 수밖에 없었다. 미국의 리서치 회사 디지털TV리서치는 2026년 디즈니플러스의 구독자 수가 2억8천420만 명에 이를 것으로 예상하며 넷플릭스의 예상 구독자수인 2억7천70만 명을 넘어설 것이라는 전망을 내놓기도 했다.

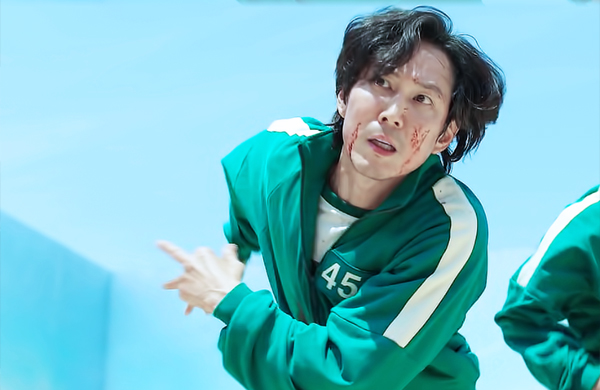

하지만 이건 전망일 뿐, 실질적으로 변수는 너무나 많다. 대표적인 사례가 <오징어 게임> 같은 글로벌 메가 히트작이 만든 변수다. 사실 올 상반기만 해도 넷플릭스의 신규 가입자수는 지난해 같은 기간 2590만 명에 태부족인 550만 명에 불과했다. 그래서 항간에는 넷플릭스 위기설이 등장하기도 했다. 반면 디즈니플러스는 마블 오리지널 시리즈인 <완다 비전>과 <더 팔콘과 윈터솔저>의 큰 성공으로 올 1분기(1월부터 3월까지)에만 870만 명의 신규 가입자가 발생했다.

하지만 <오징어 게임>이 게임 체인저로 등장하면서 판세는 다시 뒤집어졌다. 디즈니플러스는 4분기 신규가입자가 210만 명에 불과했다. 반면 넷플릭스는 3분기에만 438만 명이 늘었고 4분기에는 850만 명을 예상하고 있다. 물론 디즈니플러스의 이런 구독자수 급감에 대해 미국의 월스트리트저널은 팬데믹 완화 요인이 가장 큰 원인이라는 진단을 내놨다. 집에 머무는 시간이 줄어들면서 생긴 결과라는 것이다. 하지만 상대적으로 넷플릭스 신규 구독자가 늘어난 건 <오징어 게임> 같은 콘텐츠의 영향력을 무시할 수 없는 결과가 아닐 수 없다.

이미 2015년부터 넷플릭스가 먼저 들어와 <오징어 게임>으로 K콘텐츠 투자의 최고 실적을 거뒀고, 디즈니플러스 또한 서비스를 오픈하면서 아시아태평양 오리지널 콘텐츠 20개 중 7편을 K콘텐츠에 투자하겠다고 밝혔다. 애플TV 또한 지난 4일 한국 서비스를 시작하면서 김지운 감독의 <닥터 브레인>을 오리지널 시리즈로 내세웠다. 또 <왕좌의 게임> 등의 글로벌 히트작을 제작한 HBO 맥스 역시 내년 한국 진출을 준비 중이다. 글로벌 OTT들이 한국에서 일전을 벌이는 상황이 펼쳐지고 있다.

그렇다면 이 치열해진 글로벌 OTT들의 틈바구니 속에서 한국의 콘텐츠 제작사들은 어떻게 이 변화를 받아들이고 이를 기회로 삼을 수 있을까. 지피지기면 백전불태라고 했던가. 먼저 넷플릭스와 디즈니플러스의 플랫폼 특징을 알고 우리가 가진 K콘텐츠의 장단점을 파악하면 적어도 위태로운 형국을 피하고 이를 기회로 잡을 수도 있을게다.

넷플릭스와 디즈니플러스는 태생적으로 그 색깔이 다르다. 넷플릭스는 플랫폼 서비스를 기반으로 한 기업으로서 오리지널 시리즈 콘텐츠를 로컬 제작사들과의 협업을 통해 만들어가는 기업이다. 반면 디즈니플러스는 M&A를 통해 스타워즈, 픽사, 마블, 내셔널 지오그래픽 등 엄청난 캐릭터들과 콘텐츠들을 보유한 ‘캐릭터 공화국’이다. 콘텐츠 회사에서 시작해 플랫폼 서비스로 나간 기업이라는 것.

넷플릭스의 특징은 로컬 제작사와의 협업이라는 점에서, 로컬 색깔이 확실하면서도 분명한 완성도를 가진 K콘텐츠와의 작업이 양자에 시너지를 가져올 수 있었다. 특히 한국에서는 그간 지상파, 케이블, 종편 중심의 플랫폼 시스템에서 제작비, 표현수위, 소재 등에서 제약을 받았던 많은 아이템들이 넷플릭스에서는 오히려 차별화된 콘텐츠가 된 면이 있다. <킹덤>, <스위트홈>, <D.P.>, <오징어 게임> 등이 모두 국내에서는 소재나 표현수위 제작비에서 제작이 불가능했던 작품이라는 점이 그렇다. 따라서 이런 협업 상생 구조는 넷플릭스라는 플랫폼이 가진 최대 강점으로 보인다.

반면 디즈니플러스는 자체 보유 캐릭터와 콘텐츠들이 많고, 특히 콘텐츠들이 이미 글로벌 팬덤을 형성하고 있는 경향이 있어, 이것만으로도 신규 구독자 유입이 충분히 이뤄질 것으로 예상하고 있다. 실제로 디즈니플러스가 한국 시장 진출을 염두에 두고 내놓은 광고를 보면, 한국과 협업하는 신규 콘텐츠 소개는 전무하다. 대신 이들이 보유하고 있는 마블, 스타워즈 등의 캐릭터 콘텐츠들을 전면에 내세우고 있다.

물론 이건 초반 디즈니플러스 신규 구독자 가입을 이끌 수 있는 엄청난 힘이 될 것으로 보인다. 하지만 최근 OTT의 제작 경향은 이미 넷플릭스처럼 ‘탈 할리우드’가 하나의 대세로 굳어지고 있다. 미디어 분석업체 암페어에 따르면 디즈니플러스의 신규 콘텐츠의 24%가 해외제작이고 미국 오리지널 콘텐츠는 3%에 불과하다고 한다. 이처럼 디즈니플러스 역시 로컬 제작사들과의 협업은 시대적 요청이 되고 있는 상황이다.

<오징어 게임>의 성공은 디즈니플러스의 등장과 더불어 오히려 K콘텐츠 제작사들에게는 좋은 기회로 작용할 가능성이 높다. 제작사 입장에서는 투자자들이 늘어난 것이고, 실제로 <오징어 게임> 같은 K콘텐츠 하나가 게임 체인저로서의 힘을 발휘할 정도로 영향력을 보였기 때문에 투자 조건에서도 좀 더 나은 선택이 가능해질 것으로 보이기 때문이다. 향후 디즈니플러스와 넷플릭스라는 거대 글로벌 OTT 공룡 사이에서 어떤 선택을 해나갈 것인가는 K콘텐츠의 미래를 좌우하는 중대한 일이 될 것으로 보인다.

정덕현 칼럼니스트 thekian1@entermedia.co.kr

[사진=디즈니플러스, 넷플릭스, 애플TV]

관련기사

- ‘오징어게임’ 대박에 KBS 질타, 이런 쌍팔년도 인식 수준이라니

- ‘오징어게임’ 세계적인 대박의 두 축, 신파와 신자유주의 저격

- ‘가디언즈’ 마블의 세계에 불가능한 건 무엇인가

- ‘D.P.’라는 역작의 탄생을 보니 방관했던 뒤통수가 얼얼하다

- ‘킹덤’·‘인간수업’·‘스위트홈’이라는 우리네 드라마의 신세계

- 넷플릭스 없이는 대작 드라마 어렵다고? 어떻게 된 일일까

- 논쟁적 문제작 ‘지옥’이 ‘오겜’보다 빠르게 넷플릭스 점령한 비결

- ‘지옥’, 거대한 덩치의 조폭 닮은 저승자사가 의미하는 것

- 고요하지만 쫄깃한 ‘고요의 바다’, 우주로 간 K드라마의 성취

- ‘돈룩업’, 지구 종말이 이토록 통쾌하게 느껴질 수 있다는 건

- 넷플릭스의 250억 돈질 무색케 만든 몇 가지 뻘짓(‘고요의 바다’)

- 노란 리본 등장한 ‘지금 우리 학교는’에 해외 반응 폭발적이라는 건

- 강렬한 최강 빌런 유인수, 주인공보다 글로벌 인기 폭발적인 건(‘지우학’)

- ‘그리드’ 이수연 작가의 압도적 몰입감, 공개 방식 바꿨으면 어땠을까

- ‘종이의 집’ 한국판, 하회탈만 다르다고? 적어도 이건 확실히 낫다

- ‘카터’ 관람하고 “X가터~” 푸념 내뱉은 사람들에게

- 전 세계 힐링시킨 ‘우영우’가 열어젖힌 K휴먼의 가능성

- 악뮤 이찬혁의 황당한 상상, 그걸 또 보란 듯이 실현한 ‘테이크 원’

- 다크하고 묵직해진 디즈니 플러스, 도대체 무슨 일이 생긴 걸까

- 내정, 스펙... 불공정한 현실 꼬집는 ‘레이스’의 방식

- 화장품 방판원 박규영을 정상으로, 또 나락으로 이끈 이것(‘셀러브리티’)

- 디즈니가 제작비 500억을 쾌척할 만한 ‘무빙’의 신박한 세계관